Entrevista, Ana Deus “cantora bruta”

Eu Perdi o Dó Da Minha Viola (Letra)

1 Janeiro, 2016

Santamaria, És demais, letra, video

23 Fevereiro, 2016ENTREVISTA

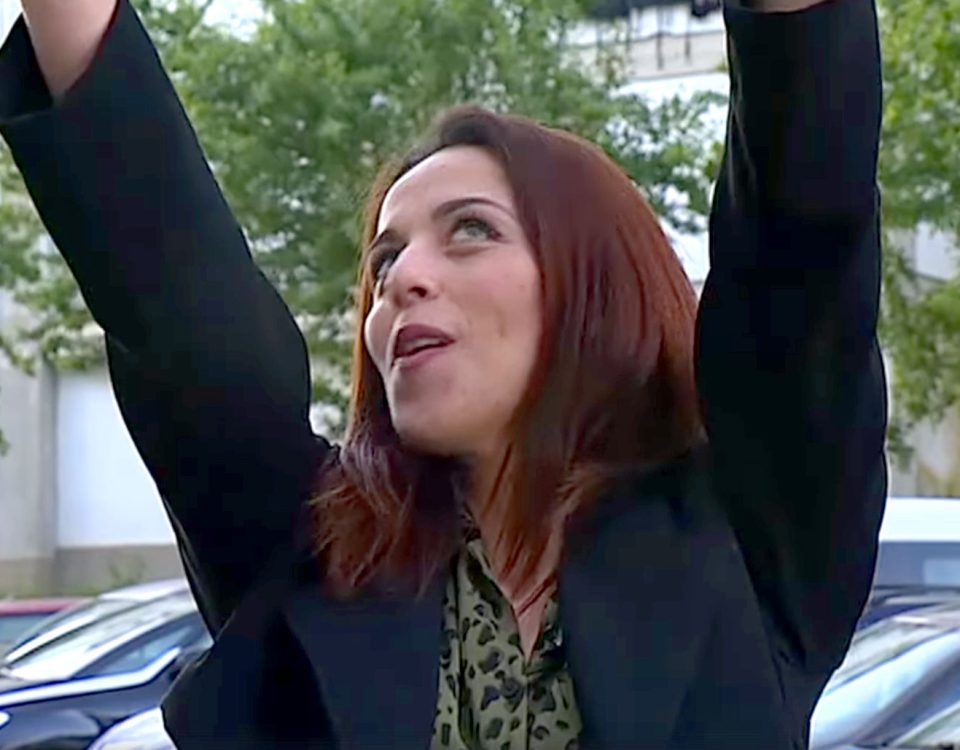

Ana Deus – de estrela pop a cantora bruta

In SABADO – 03.01.2016 15:00 por Rita Bertrand

Entrevista com a cantora a propósito do lançamento do seu novo álbum

Aos 52 anos, Ana Deus mantém intacta a vontade que nela despertou na adolescência de experimentar. A música comercial aborrece-a. Por isso deixou os Ban, com os quais gravou, em 1988, o êxito Irreal Social, preferindo mudar de rumo e meter-se por caminhos sinuosos, que foram dar a projectos como Três Tristes Tigres (ainda com laivos de pop) e Osso Vaidoso (assumidamente experimental).

Na vida pessoal, porém, prefere a constância: tem o mesmo companheiro há quase 30 anos, como revelou ao GPS numa passagem por Lisboa, para apresentar o novo álbum, Bruta, no Musicbox.

Como foi a sua infância?

Muito feliz. Nasci em 1963 e vivia em Santarém, que na altura era campo. Passava as tardes a passear com cães.

Levavam-na à tourada?

Levaram-me uma vez, tinha 6 anos, mas sempre adorei animais, portanto logo no início desatei a chorar e a gritar: “Parem com isso, coitadinho do toiro! Foi uma vergonha, ninguém quis repetir.”

Fez lá a escola toda?

Sim, até ir para o Porto, depois do 12º ano. Na primária, ainda estávamos em ditadura e era só meninas. Só no ciclo preparatório é que comecei a ter colegas rapazes, que achei muito chatos, mas felizmente era muito alta e afugentava-os ao pontapé.

Era agressiva, em miúda?

Não, mas gostava de brincadeiras de rapazes, de andar pelas ruas inclinadas, de arco e pau. Também inventava histórias com bonecos e escrevia poemas muito tristes.

Já cantava?

Imenso. Fazia uma espécie de festival da canção com as minhas vizinhas, cada uma no seu terraço. Eu ganhava sempre e era uma festa, como se fosse sempre a primeira vez.

Como era o seu reportório?

Eram as canções do festival da canção, dos anos 60. Não tinha o mínimo pudor em fazer de conta que sabia as línguas. Na época, as minhas heroínas eram a Sandie Shaw, porque cantava descalça, e a Hermínia Silva, porque vestia fato-macaco e fumava.

A sua voz evidenciou-se na escola?

Sim, as professoras de música chamavam-me ao estrado para exemplificar as melodias e inscreveram-me no primeiro festival da canção infantil, cuja final era na Figueira da Foz. Tinha 8 anos e o teatro Rosa Damasceno foi o meu primeiro grande palco. Estava com tanta vergonha que actuei com o meu urso de peluche. Foi ridículo, porque eu era a mais alta e fui a única que levou um boneco.

Lembra-se da canção?

Perfeitamente. Era terrível: falava de crianças sem pão, muito pobres, que nem brincavam. A ideia geral era que lá longe, a vida era péssima…

Ganhou?

Fiquei em segundo. Ganhou uma menina de um rancho folclórico, mais extrovertida.

Ficou chateada?

Achei que cantava melhor que ela, mas não. Aquela situação já me tinha atrapalhado muito: não queria repetir.

Como ensaiou?

Com o meu pai, que tocava guitarra. Nos anos 50, tinha tido umas bandas estilosas, de baile. Também tocava contrabaixo e cantava. A música era a paixão dele.

Então, em casa, incentivaram-na a ser artista?

Nem por isso. Incentivaram-me a cantar, mas ninguém me disse que podia fazer disso profissão. Tinha de estudar uma coisa com futuro.

E a sua mãe?

Também adorava música: conheceram-se no coro do Círculo Cultural Scalabitano. Mas ela cantava muito mal, coitada. Era o seu desgosto.

Lembra-se do 25 de Abril?

Sim, já tinha feito 12 anos no dia 11. Fui para a escola cedo porque ia ter uma visita de estudo a Lisboa, que foi cancelada. Mandaram-me para casa e encontrei a minha família felicíssima, sobretudo a minha avó, que tinha tido um filho preso e uma nora torturada pela PIDE.

O que mudou na sua vida?

Sentia-se mais leveza e esperança no ar, mas a maior diferença veio com os retornados. Via-se que não eram de terras pequenas, tinham mais horizontes. Descobri o rock com um vizinho que veio de Moçambique. Os Led Zeppelin foram uma revelação.

Os seus pais mantiveram-se sempre juntos?

Sim, até a minha mãe morrer, aos 37 anos. Foi um choque para mim, o maior drama da minha vida, porque éramos muito ligadas. Ela incutiu-me o gosto pela leitura e, de certo modo, tínhamos juntas uma vida imaginária, que era mais empolgante que a vida real. Pouco depois de ela morrer, saí de casa, para o Porto, e cortei com a família. Aquela terra já não me dizia nada.

Como é que ela morreu?

Com um cancro, e foi um processo longo, de cerca de cinco anos. Ia muitas vezes a Lisboa, ao Instituto de Oncologia, com ela, o que foi uma das razões determinantes para escolher o Porto para estudar. Queria fugir dessas memórias, para longe. Foi em 1981.

Foi estudar o quê?

Primeiro fui para um curso de educadoras de infância, porque queria seguir Ensino Especial. Achava que teria jeito para lidar com miúdos com problemas, mas desisti ao primeiro estágio numa APPD, com doentes mentais, porque uma coisa é a teoria, a ideia de trabalhar com pessoas diferentes, outra é assistir a ataques violentos e ter de agarrar as pessoas. É demasiado desgastante. Fiquei desmoralizada e mudei para pintura, porque tinha jeito para desenhar. Mas isso não chegava…

E virou-se para a música?

Aconteceu. Tinha um professor jovem, o Filipe Rocha da Silva, que ia para os copos com os alunos… e comecei a conhecer músicos.

Sempre no Porto?

Sim, já é a minha terra. Foi onde conheci o amor da minha vida (o designer Paulo Anciães Monteiro), com quem tive três filhos, e o Alexandre Soares, com quem fundei os Três Tristes Tigres e o projecto Osso Vaidoso.

Mas primeiro foram os Ban?

Foi quando a ideia de ser cantora se tornou séria, porque havia contrato discográfico. Antes estava nos Barbeleta, com quem fui ao concurso do Rock Rendez-Vous, e tinha entrado numa performance de uma artista plástica alemã, que estava fascinada com as mil e uma maneiras de cozinhar bacalhau. Desafiou-me para ir cantar sobre o mar ao Anikibobó, que era o bar da moda, na Ribeira, enquanto ela cozinhava num fogão de campismo. Tive uma lata bestial… e o João Loureiro, que já tinha os Ban, viu-me. Depois andou à minha procura para me convidar.

Foi um êxito?

Sim, mas estranho, porque foi tudo muito rápido. De repente havia material e estúdios fantásticos… tudo ao contrário do que faço agora, que é íntimo: o que as pessoas vêem é o mesmo que veriam se estivessem na sala da minha casa. Mas nessa época era tudo muito fabricado. Havia uma indústria forte por trás.

Isso deslumbrou-a?

Pelo contrário, senti que tudo fugia ao meu controlo. Gostei de gravar o primeiro disco, mas rapidamente percebi que queria fazer outras coisas.

Dava-se bem com eles?

Sim, mas eram todos demasiado certinhos para mim. Eu era mais agitada.

Muitas drogas e álcool?

Nunca fui de drogas, porque não gostei dos efeitos quando experimentei – e experimentei todas: punham-me paradinha ou paranóica. Álcool sim – até ter o meu primeiro filho, aos 26 anos, era uma esponja.

Como conheceu o seu marido?

Não é marido: ele era casado quando nos conhecemos e eu nunca quis casar. Conheci-o através de amigos comuns, no café Nélia, em Esposende, onde tinha ido passar uns dias com o Paulo Abrunhosa e um amigo austríaco. Ele chegou, conversámos e senti que o conhecia desde sempre…

…E vieram os bebés?

Sim, o Hugo, que tem 26 anos. Depois fiz uma pausa de cinco, em que pensei deixá-lo filho único, como eu, mas mudei de ideias e tive gémeos.

Durante algum tempo, dedicou-se mais à família do que à música, não foi?

Sim, aproveitava não ter horários fixos para os levar à escola, às aulas de música e desporto… Mas nunca parei. Conheci a Regina Guimarães quando entrei num filme do marido dela, o Saguenail, recomendada pelo Rui Reininho.

Foi com ela que nasceram os Três Tristes Tigres.

Seguiu-se Osso Vaidoso, com Alexandre Soares, com quem depois gravou poemas de Alberto Pimenta.

Bruta é uma consequência?

A paixão pela poesia é antiga e nunca gostei de coisas certinhas e bem feitinhas: prefiro arte bruta. E um dia, depois de ler Ângelo de Lima e ver o ar de vagabundo que tinha, comecei a pensar se não haveria uma escrita bruta, escondida nos manicómios.

E os poetas suicidas vieram por acréscimo?

Sim, e porque os entendi melhor desde que, há dois anos, com a menopausa, andei deprimida. Nunca tinha escrito tanto: a tristeza inspira!

Ana Deus

+

Tags: Vozes, portuguesas, cantoras portuguesas, musica, alternativa, entrevista Ana Deus, Cantora Ana Deus, Vocalista dos Três Tristes Tigres, Vocalista dos Ban, Vocalista dos Osso Vaidoso, Artistas Portugueses, Bandas, Artistas e Bandas, Artistas da Musica portuguesa, Cantores e bandas para festas e espetáculos, Cantores Portugueses, Musicas, Artistas Portugueses, Bandas, Artistas e Bandas, Artistas da Musica portuguesa, Cantores e bandas para festas e espetáculos